Newsletter 78

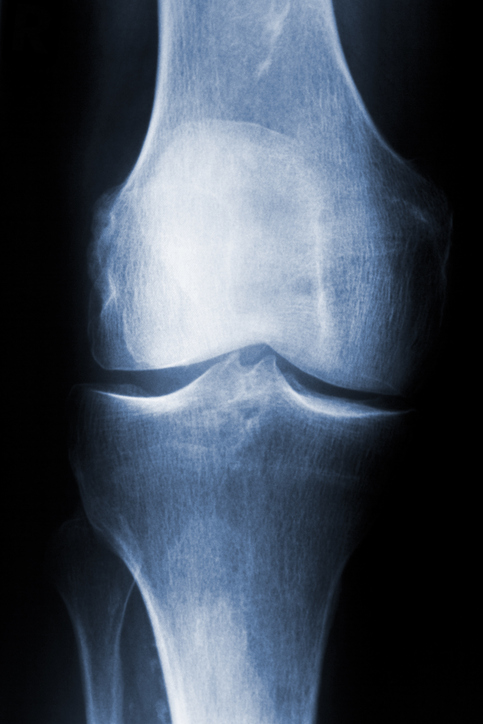

Hintergrund: Der Zusammenhang zwischen der Intensität von Krafttraining und den Beschwerden bei Kniearthrose ist unklar.

Ziel: In dieser Studie wollten die Autoren den Zusammenhang zwischen Krafttraining in der Anamnese und symptomatischen und strukturellen Ergebnissen bei Kniearthrose (OA) untersuchen.

Methoden: Diese Studie war eine retrospektive Querschnittsstudie im Rahmen der Osteoarthritis Initiative (OAI), einer multizentrischen prospektiven longitudinalen Beobachtungsstudie. Die Daten wurden an vier klinischen Standorten der OAI erhoben: Memorial Hospital of Rhode Island, Ohio State University, University of Pittsburgh und University of Maryland/Johns Hopkins. Die Studie umfasste 2.607 Teilnehmer mit vollständigen Daten zu Krafttraining, Knieschmerzen und radiologischem Nachweis einer Knie-OA (männlich, 44,2 %; mittleres ± SD Alter 64,3 ± 9,0 Jahre; mittlerer ± SD Körpergewichtsindex 28,5 ± 4,9 kg/m2 ). Die Exposition durch die Teilnahme am Krafttraining wurde während der 96-monatigen OA-Studie zu vier Zeitpunkten im Leben der Teilnehmer (Alter 12-18, 19-34, 35-49 und ≥50 Jahre) mit Hilfe eines Selbstausfüllungsfragebogens erfasst. Die Ergebnisse (abhängige Variablen) waren radiologische OA (ROA), symptomatische radiologische OA (SOA) und häufige Knieschmerzen.

Ergebnisse: Die vollständig adjustierten Odds Ratios (95% Konfidenzintervall) für häufige Knieschmerzen, radiologische OA und symptomatische radiologische OA betrugen 0,82 (0,68-0,97), 0,83 (0,70-0,99) bzw. 0,77 (0,63-0,94) für Personen, die irgendwann in ihrem Leben an Krafttraining teilgenommen hatten. Die Ergebnisse waren ähnlich, wenn die verschiedenen Altersgruppen betrachtet wurden (1).

Schlussfolgerung: Krafttraining kann sich positiv auf die zukünftige Kniegesundheit auswirken und widerlegt damit die lange Zeit vorherrschende Annahme, dass Krafttraining negative Auswirkungen hat. Allerdings haben diese Daten nur begrenzte Aussagekraft und die Auswirkungen auf die verschiedenen Formen der Kniearthrosen konnten nicht genau untersucht werden.

- Grace H Lo et al. Arthritis Rheumatol , 2024 Mar;76(3):377-383