Newsletter 58

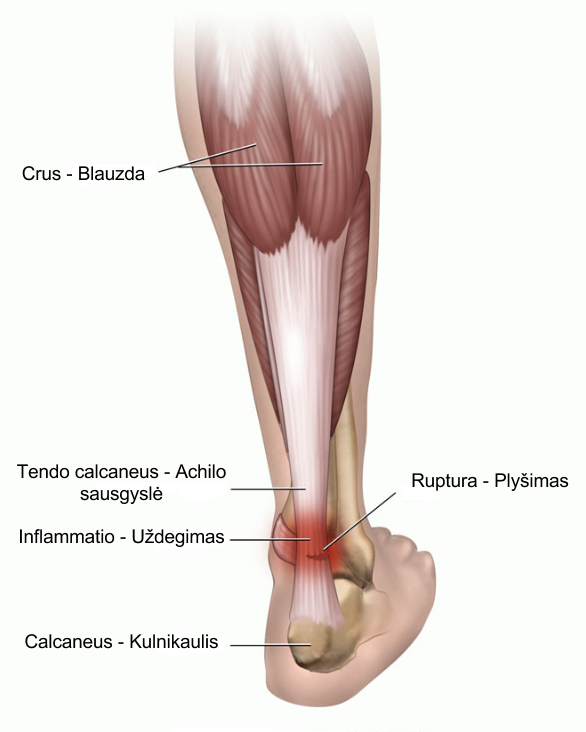

Hintergrund: Bisher waren die Daten unklar, ob eine Achillessehnenruptur auch ohne Probleme nichtoperativ, dh. Konservativ behandelt werden kann. In einer grossen randomisierten Studie wollten norwegische Aerzte diese Frage beantworten.

Ziel: In dieser randomisierten, kontrollierten Studie sollte die Frage beantwortet werden ob die nicht-operative Therapie der Achillessehnenruptur gleichwertig ist mit der offenen chirurgischen oder mikrochirurgischen Behandlung ist. Ebenso sollten die Nebenwirkungen der verschiedenen Behandlungen dokumentiert werden.

Methode: In 4 norwegischen Kliniken wurden total 554 Patienten mit einer frischen Achillessehnenruptur in 3 Gruppen randomisiert. Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 40 Jahre. Davon konnten 526 Patienten ausgewertet werden. Als Outcomewert wurde der Achillessehnenruptur-Score ausgewertet (0-100). Die konservative Gruppe erhielt innert 72 Stunden nach Ruptur einen Plantarflektierten Gips. Nach 2 Wochen wurde die Plantarflexion stufenweise reduziert. Die 2 operativen Gruppen erhielten postoperativ für 6 Wochen einen Gips und dann ein mobilisierendes Rehabilitationsprogramm.

Resultate: Die Veränderungen im Achillessehnenscore betrugen -17 Punkte in der nicht

-operativen Gruppe, -16 Punkte in der offenen Repair-Gruppe und -14.7 in der minimal invasiven Gruppe. Die Veränderungen in der funktionellen Performane waren gleich in allen 3 Gruppen. Die Anzahl der Sehnenrerupturen war grösser in der nicht-operativen Gruppe (6.2%) verglichen mit der offenen und minimal-invasiven Gruppe (je 0.6%). Nebenwirkungen: Es gab 9 Nervenverletzungen in der minimal-invasiven Gruppe (5.2%), 5 in der offenen Repairgruppe (2.8%) und 1 in der nicht-operativen Gruppe (1).

Schlussfolgerung: Bei Patienten mit Achillessehnenruptur war die offene chirurgische und minimal-invasive chirurgische Behandung der nicht-operativen Behandlung nicht überlegen. Es konnten mehr Nervenverletzungen in den chirurgischen Gruppen dokumentiert werden.

Bei Hochleistungsathleten wird wohl auch in Zukunft die chirurgische Behandlung gewählt. Bei den übrigen Patienten sollten diese Resultate zur Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.