Newsletter 63

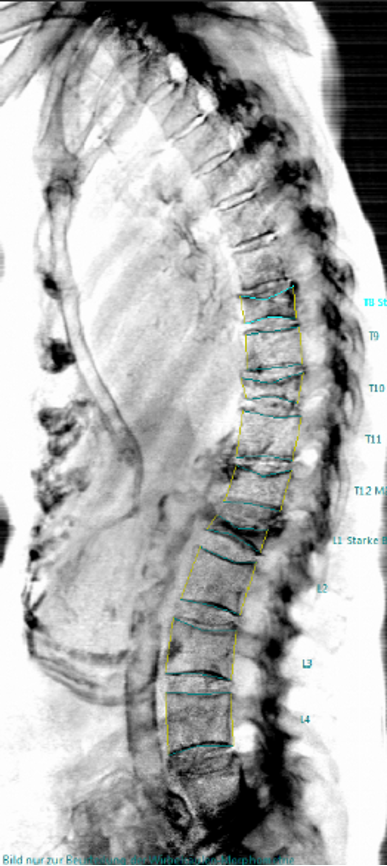

Hintergrund: Bis heute war bekannt, dass die radiologisch nachgewiesenen degenerativen Veränderungen der lumbalen Wirbelsäule keinen direkten Zusammenhang mit den Kreuzschmerzen und der Funktion haben. Der Zusammenhang zur Verfettung der lumbalen Muskulatur wurde jedoch noch nicht genau untersucht.

Methode: In der Zürcher Spinalkanalstenosestudie (2010-2015) wurde der Effekt und der Zusammenhang bei Patienten mit Spinalkanaleinengung untersucht, wobei die Effekte bei einer Gruppe, die operative behandelt wurde, zu einer Gruppe ohne Operation über 3 Jahre untersucht wurde. Dabei wurde auch das Ausmass der degenerativen Veränderungen der lumbalen Wirbelsäule und die Verfettung der Muskulatur neben den knöchernen Strukturen untersucht. Die Symptome und die Lebensqualität wurden über 2-3 Jahre mit dem Euroquol 3 D gemessen.

Resultate: Die nicht-operativ behandelte Gruppe bestand aus 116 Patienten (Durchschnittsalter 74.8 +/- 8.5 Jahre) und die operativ behandelte Gruppe bestand aus 300 Patienten (Durchschnittsalter 7.,3 +/- 8.2 Jahre). Der Verfettungsgrad der paraspinalen Muskulatur auf der Höhe des dritten Lendenwirbels zwischen den 2 Gruppen war unterschiedlich ( 54.3% vs 32.0 %). Der Degenerations-Score (Abnützung der Gelenke und Bandscheiben) war jedoch nicht wesentlich unterschiedlich (9.5 +/-2.0 vs 9.3 +/-2.0). Die Verfettung der Muskulatur hatte einen Zusammenhang zwischen der Funktion und einer verringerten Lebensqualität, allerdings bestand kein klarer Zusammenhang zu den von den Patienten angegebenen Schmerzen. Der totale Abnützungs-Score der lumbalen Wirbelsäule hatte im Verlauf keinen Zusammenhang zu den angegebenen Schmerzen, der Funktion oder der Lebensqualität (1).

Schlussfolgerung: Die Verfettung der paraspinalen Muskulatur bei engem Spinalkanal, die in einer MRI Untersuchung gemessen werden kann, hat einen Zusammenhang zum Grad der Behinderung, resp. Aktivitätseinschränkung und zur Lebensqualität. Allerdings lässt sich kein Zusammenhang zwischen dem Ausmass der degenerativen Veränderungen der knöchernen Strukturen und den lumbalen Bandscheiben nachweisen. Das Ausmass der Muskelverfettung sollte deshalb in Zukunft bei der MRI Diagnostik des engen Spinalkanals vermehrt berücksichtigt werden.

- Getzmann JL et al. Spine 2023 Jan 15; 48(2): 97 – 106